Ringen um die Sprache.

Ringen um die Erinnerung.

„Damals baute das Vergessen sich seine tiefen Keller, und die nahmen wir später mit nach Israel. (…)

Dieses Buch ist keine Zusammenfassung, sondern eher der – wenn man so will – verzweifelte Versuch, die verschiedenen Teile meines Lebens wieder mit einer Wurzel zu verbinden, aus der sie erwachsen sind.“

Aharon Appelfeld, „Geschichte eines Lebens“, 1999

„Für mich endete diese Reise als etwas, das eigentlich niemals in der Freiheit ankam. Ich blieb in jener Metropole, ein Gefangener jener Metropole, dieses unabänderlichen großen Gesetzes, das keinen Platz ließ für eine Rettung, für eine Verletzung dieser fürchterlichen „Gerechtigkeit“, der zufolge Auschwitz immer Auschwitz bleiben muss. So blieb mir das unabänderliche Gesetz erhalten, und ich blieb in ihm gefangen (…).“

Otto Dov Kulka, „Landschaften der Metropole des Todes“, 2013

In einer Zeit, in der es möglich ist, den Überdruss an der Erinnerungsarbeit an die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte und des jüdischen Volkes öffentlich zu formulieren, in einer Zeit, in der Gedenken mancherorts zur bloßen Form und Formel erstarrt, in dieser Zeit ringen die Opfer dennoch immer noch um ihre Sprache, ihre Sprache, ihre Geschichte, ihre Würde.

Mag mancher sich von der scheinbaren „Monotonie des Grauens“ abwenden, uninteressiert oder überdrüssig, so möchte man jenen die Zeugnisse derer geben, die die Hölle der Vernichtung überlebten: Für das Individuum gibt es keine Monotonie im Grauen, die Grausamkeit führte stets zur individuellen Zer- oder Verstörung. Zu den literarischen Zeugnissen trugen Imre Kertész, Jorge Semprun, Louis Begley (Besprechung hier: “Lügen in Zeiten des Krieges”), Primo Levi und viele andere bei. Doch Schreiben ist hier mehr als das Wenden an die Außenwelt, als öffentliche Erinnerungsarbeit– es ist vor allem Schreiben, um die Autonomie über das eigene Leben nach der Versklavung wiederzuerlangen.

Eindrucksvoll deutlich machen dies die Bücher zweier Autoren, die bereits als Kinder in die Maschinerie des Todes gerieten: Aharon Appelfeld und Otto Dov Kulka. Beide konnten entrinnen – um einen hohen Preis.

Elternlos, heimatlos, sprachlos.

Otto Dov Kulka musste fast 80 Jahre alt werden, bis er die Geschichte einer Kindheit, die in Theresienstadt zu Ende ging, in Sprache festhalten konnte. Seine nun erschienenen „Landschaften der Metropole des Todes – Auschwitz und die Grenzen der Erinnerung und Vorstellungskraft“ sind ein eindrückliches Ringen – das Ringen um die Sprache, die das Unsagbare erfassen kann, das Ringen um die eigene Geschichte. „Auf der Suche nach Geschichte und Gedächtnis“ ist ein Kapitel überschrieben: Zentral in seinem Lebenswerk sei die historische, wissenschaftliche Forschung zu Fragen des Holocaust gewesen, ein Mittel, biografische Elemente auszuklammern, die Distanz zu wahren. Aber es gelingt nicht, die Vergangenheit unter Verschluss zu halten, Auszüge aus den Tagebüchern und festgehaltene Träume verdeutlichen dies.

Otto Dov Kulka musste fast 80 Jahre alt werden, bis er die Geschichte einer Kindheit, die in Theresienstadt zu Ende ging, in Sprache festhalten konnte. Seine nun erschienenen „Landschaften der Metropole des Todes – Auschwitz und die Grenzen der Erinnerung und Vorstellungskraft“ sind ein eindrückliches Ringen – das Ringen um die Sprache, die das Unsagbare erfassen kann, das Ringen um die eigene Geschichte. „Auf der Suche nach Geschichte und Gedächtnis“ ist ein Kapitel überschrieben: Zentral in seinem Lebenswerk sei die historische, wissenschaftliche Forschung zu Fragen des Holocaust gewesen, ein Mittel, biografische Elemente auszuklammern, die Distanz zu wahren. Aber es gelingt nicht, die Vergangenheit unter Verschluss zu halten, Auszüge aus den Tagebüchern und festgehaltene Träume verdeutlichen dies.

Die Erinnerung bricht sich Bahn – und dabei sind nicht prägend Szenen haltloser Gewalt. Ergreifender ist das, was Kulka aus seinem Gedächtnis als die Erfahrungen eines Kindes herausholt: Der blaue Himmel mit Silberstreifen über dem Todeslager, „die große Stummheit, die entsetzliche Stille“, die über Auschwitz während einer Hinrichtung lastet, der Kinderchor, der unweit der Krematorien die „Ode an die Freude“ einstudiert:

„Wenn ich die Welt von Auschwitz und ihre Realität betrachte – als Junge von zehn Jahren habe ich diese scharfe, brutale, zerstörerische Dissonanz und Pein wohl nicht gespürt, die jeder erwachsene Häftling erlebte, der aus seiner Welt der Kultur mit ihren Normen der Grausamkeit und des Todes geworfen wurde. Diese Konfrontation, die jeder Häftling, der am Leben blieb, durchlebte und die fast immer einen Teil des Schocks ausmachte, der ihn oft schon nach kurzer Zeit niederstreckte – sie existierte für mich nicht. Denn das war die erste Welt und die erste Lebensordnung, die ich kennenlernte: die Ordnung der Selektionen und der Tod als einzige Gewissheit, die die Welt regiert.“

Das Gesetz des „Großen Todes“ als kindliche Urerfahrung – dem zu entkommen, „damit zu ringen, mit der hoffnungslosen Aussichtslosigkeit, und sich dennoch verzweifelt zu bemühen, ihm zu entkommen, wie ich es dort versucht habe, war eine prägende Erfahrung.“ Und dem zu entkommen, einen Abschluss zu finden, dafür scheint auch Kulkas Buch geschrieben worden zu sein.

Aharon Appelfeld klammert die Lagererfahrung in seiner „Geschichte eines Lebens“ dagegen bewusst aus. Ein Entkommen und ein Wiederfinden der Kindheit davor, die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen, das Wiederfinden der Sprache als Heimat – das sind die Themen, mittels derer die beiden Autoren nebst ihrer vergleichbaren Biographie, sich intensiv berühren. Auch Appelfeld, der sich als Literat jahrzehntelang mit der Shoah auseinandersetzte, braucht lange, um zu seiner eigenen Geschichte zu gelangen.

„Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind bereits über fünfzig Jahre vergangen. Vieles habe ich vergessen, vor allem Orte, Daten und die Namen von Menschen, und dennoch spüre ich diese Zeit mit meinem ganzen Körper. Immer wenn es regnet, wenn es kalt wird oder stürmt, kehre ich ins Ghetto zurück, ins Lager oder in die Wälder, in denen ich so lange Zeit verbracht habe. Die Erinnerung hat im Körper anscheinend lange Wurzeln. Manchmal genügt der Geruch von gammeligen Stroh oder ein Vogelschrei, um mich weit weg und tief in mich hineinzuschleudern.“

Appelfeld erzählt in nüchternem, aber deshalb auch umso anrührenderem Ton die Geschichte eines Schriftstellers, der sein Leben lang versucht, eine Sprache zu finden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Die Sprache der geliebten Mutter ist die Sprache ihrer Mörder. Das Jiddische ist die Sprache der Großeltern, das in Israel als rückständig abgelehnt wird. Ruthenisch, rumänisch, deutsch, jiddisch – die Vielsprachigkeit seiner Heimat, sie droht verloren zu gehen, während das Hebräische ihm nicht zuwächst. Der Verlust der Worte, das Ringen um sie – das ist auch das Ringen um die innere und äußere Heimat. Das Buch endet bezeichnenderweise mit der Auflösung des Clubs „Das neue Leben“, der 1950 von Überlebenden aus Galizien und Bukowina in Jerusalem gegründet worden war. In der neuen Zeit hat das alte Leben keinen Platz mehr – ein melancholischer Fingerzeig auf den Niedergang einer ganz eigenen Kultur. Appelfeld stammte aus Czernowitz – jener rumänischen Stadt, in der das geistige Leben, vor allem aber die jüdische Kultur ein blühendes Leben erlangte. Paul Celan, Rose Ausländer, Klara Blum – nur einige der Schriftsteller, die mit dieser Stadt verbunden sind.

Die Wörter können Vergangenes weder zurückholen noch ungeschehen machen. Appelfeld bleibt skeptisch, was die der Sprache zugeschriebene Heilkraft betrifft. Aber – auch geprägt durch die Begegnung mit Samuel Agnon (1888-1970) – wird sie nicht nur zum Mittel, um das Stammesgedächtnis zu erhalten, eine für ihn denkbare Definition des Schriftstellers. Sondern auch, um das Schweigen zu überwinden:

„Mein Schreiben begann mit einem starken Hinken. Die Erlebnisse des Krieges lasteten auf mir, und ich wollte sie weiter überwinden. Über meinem bisherigen Leben wollte ich ein neues erbauen. Es brauchte Jahre, bis ich zu mir zurückkehrte, und als es soweit war, hatte ich noch einen langen Weg vor mir. Wie gibt man diesem brennenden Inhalt Form? Wo anfangen? Wie die Teile zusammenfügen? Und mit welchen Worten?“.

Otto Dov Kulka und Aharon Appelfeld: Es ist gut, dass sie ihre Sprache wieder gefunden haben.

Otto Dov Kulka, geb. 1933 in der Tschechoslowakei, kommt mit seiner Mutter zunächst nach Theresienstadt, 1943 in das sogenannte Familienlager nach Auschwitz-Birkenau. Dort trifft er wieder mit seinem Vater Erich zusammen. Die beiden Männer überleben. Seit 1949 lebt Kulka in Israel und widmet sich der Geschichtsforschung. Er ist emeritierter Professor für die Geschichte des jüdischen Volkes an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Er wird am 18. November 2013 mit dem Geschwister-Scholl-Preis in München ausgezeichnet.

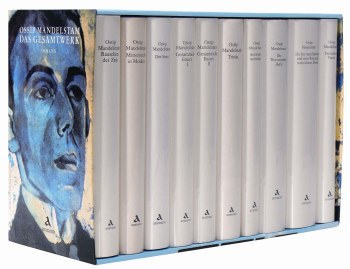

„Landschaften der Metropole des Todes“, Deutsche Verlagsanstalt DVA, 192 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-421-04593-5

Aharon Appelfeld, geb. 1932 bei Czernowitz (heute Ukraine), verliert beide Eltern im Holocaust. Ihm gelingt die Flucht aus einem Lager, er schlägt sich auf Bauernhöfen und im Wald durch. Seit 1946 lebt er in Israel. Er ist emeritierter Professor für hebräische Literatur an der Ben-Gurion-Universität in Beerscheba.

„Geschichte eines Lebens“, rororo-Taschenbuch, 208 Seiten, 8,99 Euro, ISBN 978-3-499-24247-2

Aufmerksam machen möchte ich noch im Zusammenhang mit der Heimatstadt von Aharon Appelfeld auf das Projekt „Zeitzug“: http://www.zeitzug.com

Gefällt mir:

Gefällt mir Lade...